以下内容首发于微信公众号:【埃米编辑SCI论文润色】。关注微信公众号,写作投稿更容易~如有论文润色需求,可以联系我们哦~

你有没有在实验室深夜核对数据时,闪过一个危险的念头:要不,把这个“不合预期”的数据调得更好看一点?

Science上一位导师的自述,让这个念头的风险变得无比具体。

美国Coleman教授器重的博士后John,用精心伪造的数据骗过了所有人。

直到另外两位博士后揭露“John从未碰过那台产出关键数据的实验设备”,这场骗局才被戳破。

这不仅让即将发表的顶刊论文彻底夭折,更让整个实验室陷入信任危机。

因此,我们坚信:学术圈最该守护的,从来不是“完美成果”,而是“真实的坚持”。

1 从希望到崩塌:一场学术信任体系的连环爆雷

Coleman教授至今记得那个让她心凉的周一——前实验室高级科学家C.B.带着重复实验的结果走进办公室,确认了那个最坏的猜想:博士后John呈现的“突破性数据”是伪造的。

讽刺的是,这场灾难始于璀璨的希望。

当John首次展示那些“完美到令人战栗”的数据时,整个实验室为之沸腾。

Coleman教授带着这些结果跑了多个全国性会议,甚至已经在写一篇号称“能对领域产生巨大影响”的论文。

直到两位博士后红着眼眶找到她:“我们从没见过John用那台仪器,但他却拿出了相关数据。”

Coleman教授如同晴天霹雳,核查过程成了漫长的煎熬:

★ 学校调查组翻遍了实验记录本、冻存样本,连电脑和仪器都被拉去做鉴定;

★ 举报的博士后在“揭发同事”和“怕错怪好人”之间反复煎熬;收到John的愤怒留言后恐惧,不得不请校警介入、更换实验室门锁;

★ Coleman教授在质询中反思:“当那些完美到不可思议的图表出现在眼前时,我作为导师的监督本能竟被‘突破性成果’的渴望麻痹。”

这场造假案撕开了一个残酷现实:学术压力下,“对成果的渴望”可能吞噬了“对过程的敬畏”,学术诚信的防线终将在诱惑前瓦解。

正如Coleman教授反思:漂亮的图表让她恍惚,却忘了科研最基本的规矩——数据要能追溯,结果要能重复。

现在学术圈对“数据溯源”的要求越来越严:顶刊审稿时会要求提供原始数据记录,基金审计时会抽查实验样本,连合作方都会先核查“结果可重复性”。任何一点侥幸,都可能变成职业生涯的“定时炸弹”。

2 数据造假:诸多实验室的镜中危影

Coleman教授的经历并非孤例。

这或许是很多科研带头人的缩影——我们习惯了关注“成果有多耀眼”,却容易忽略“过程是否扎实”。比如是否在日常注意到👇:

★ 有没有因为“数据太符合预期”,就跳过了原始记录核查?

★ 有没有因为“顶刊截稿在即”,就默许了“先出图再补实验”的侥幸?

据Science统计,全球被撤稿论文中约40%源于数据造假或图文造假。

Good Science Project荟萃分析发现:2.9%的科学家承认存在“伪造、捏造或抄袭”等研究不端行为,而15.5%的研究者表示“目睹过同事的学术不端”。

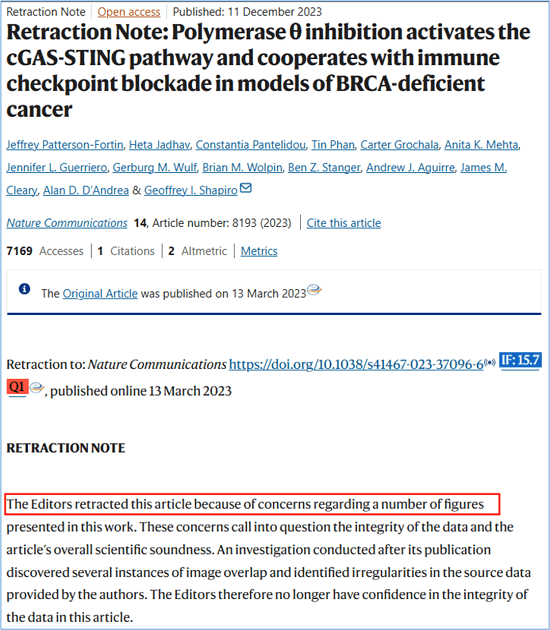

Nature Communications(IF 15.7)的一篇撤稿公告更印证了风险的普遍性:该论文因“图表重复使用”“原始数据异常”被撤稿,编辑明确表示“对数据完整性不再有信心”。

这些现象背后,是科研人的困境:

★ 评职称要看“顶刊数量”,申请基金要看“创新亮点”,连博后出站都得有“拿得出手的成果”;

★ 同行在顶刊发论文的速度像“开了倍速”,自己的实验却总在“重复-失败-再重复”里循环;

★ 导师催进度,团队等结果,甚至自己也忍不住想:“要是数据能‘顺一点’,是不是就能早点投稿?”

3 筑牢防线:从日常预防开始

其实每个实验室都可能遇到类似的考验——不是所有人都会主动造假,但“数据记录潦草”“实验步骤省略”“结果呈现夸大”,这些看似微小的“不严谨”,都可能成为隐患的起点。

这也是为什么我们常说:好的科研成果,从来不止是“结论惊艳”,更是“过程经得起推敲”。

无论是原始数据的规范记录,还是论文里每一个图表的严谨标注,甚至是实验方法的清晰描述,都是在给成果“上保险”。

★ 原始数据“零死角”存档:实验记录本每日电子存档(带时间戳+进度),关键图表标注“原始数据来源+处理代码+版本记录”,确保可追踪。

★ “结果核验”常态化:对“完美符合预期”的数据保持警惕,主动重复关键步骤。

★ 明确“数据美化=造假前兆”:哪怕是“图表微调”“样本量隐瞒”,都可能成为学术污点。

科研这条路,从来没有“捷径”可言。能经得住时间检验的成果,必然扎根于“真实”与“严谨”。

如果你的团队正在打磨成果,无论是数据呈现的规范度,还是论文表达的严谨性,都可以随时咨询我们。我们不仅帮你让文字更精准,更想和你一起,让每一份成果都站在不可动摇的真实基石上。

扫描下方二维码,关注【埃米编辑SCI论文润色】微信公众号,获取更多SCI论文写作资料,回复“礼包”,免费领取100+写作投稿资料包和投稿问题30问。

参考资料:

[1] https://www.science.org/content/article/when-postdoc-in-my-lab-committed-fraud-i-had-to-face-my-culpability

[2] https://c2cjournal.ca/2025/01/research-to-ruin-the-worsening-spectre-of-academic-fraud/

[3] https://goodscienceproject.org/articles/addressing-research-fraud/#:~:text=A%20more%20recent%20meta-analysis%20of%20surveys%20found%20that,15.5%25%20had%20%E2%80%9Cwitnessed%20others%E2%80%9D%20who%20committed%20research%20misconduct